令和7年6月25日(水)

鳥飼公民館で「みんなで'とり’くもう!健康づくり教室①」が行われました。タイトルは「元気なうちから始めよう!~ココロとカラダの健康づくり~」です。

雨と雷の中でしたが、健康意識の高い皆さんが続々とお越しくださいました。

本日は福岡大学より未来の保健師さんが3名、実習で参加してくださいました。

お揃いになったところで、部長よりご挨拶。その後保健師さんより熱中症についてのミニ講話がありました。室温は28℃以下で、こまめな水分補給を!などパンフレットや予防カード等も配布されました。

そしていよいよ本日の講話がスタート!

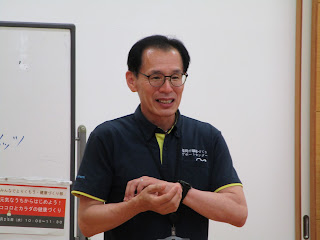

福岡市健康づくりサポートセンター

出口 一善先生

まずは1分間の脈を取ることから始めます。脈は数よりも定期的に打っているかが重要とのこと。

血液検査で健康状態がわかるように、血液の循環は体にとって大変重要です。

1日8時間座っている人は日本人が一番多く38%。座ると立つでは血液循環が倍以上違うため、「通常歩く歩数+3000歩」を増やしましょう!とのこと。

無理なく歩数を増やすには、テレビのCMを見ている間に5分間うろうろするだけで500歩増えるそう。スキマ時間で3000歩を増やすと確実に血液が改善するそうです。また昔は怒られていた「貧乏ゆすり」ですが、現在は「貧乏ゆすりは健康ゆすり」と言われ、座ったままでも運動ができるので推奨しているそう。

手首・ひじ・肩の骨・鎖骨・胸骨・みぞおちなどもマッサージします。

横隔膜を触る=心臓マッサージと同じ効果があるそうです。

「おしっこの切れの悪さ」は

トイレのあとに「仙骨マッサージ」をすることでで改善!

「仙骨」はここです

続いては筋トレです。

生活習慣病になりにくい体を作るには「無理をしない筋肉づくり」が大切。

特に80歳を超えると、筋肉づくりが重要とのこと。